미래엔그룹, 의도된 순환출자…김영진 회장 웃었다 [진격의 중견그룹]③그룹 승계 앞두고 계열사간 지분 이동, 실질 지배력 강화 효과

박창현 기자공개 2020-02-26 07:42:42

[편집자주]

중견기업은 대한민국 산업의 척추다. 중소·벤처기업과 대기업을 잇는 허리이자 기업 성장의 표본이다. 중견기업의 경쟁력이 국가 산업의 혁신성과 성장성을 가늠하는 척도로 평가받는 이유다. 대외 불확실성 리스크에도 불구하고 산업 생태계의 핵심 동력으로서 그 역할을 묵묵히 수행하고 있다. 이처럼 한국 경제를 떠받치고 있는 중견기업들을 면밀히 살펴보고, 각 그룹사들의 지속 가능성과 미래 성장 전략을 점검하고자 한다.

이 기사는 2020년 02월 24일 10:38 thebell 에 표출된 기사입니다.

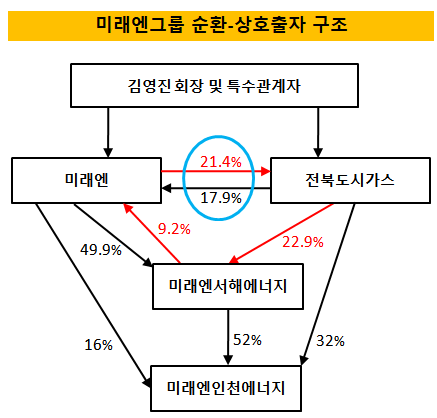

김영진 미래엔그룹 회장이 상호출자와 순환출자 고리를 활용해 지배력 강화와 신규 투자 여력 확보, 두 마리 토끼를 잡고 있다. 김 회장의 지배를 받고 있는 '미래엔'과 '전북도시가스'가 상호출자 고리로 묶이면서 그룹 지배 그물망은 더욱 촘촘해졌다. 그 기반 아래 에너지사업 영역을 더 넓히면서 완벽한 1인 지배체제가 완성됐다는 평가다.미래엔그룹은 교육·출판 계열사 '미래엔'과 도시가스 전문 기업 '전북도시가스'가 핵심 축이다. 자산 규모가 크고, 다른 그룹사 지분도 다수 보유하고 있어 사실상 지주사 역할을 하고 있다. 김 회장은 두 그룹사 지분을 직접 보유하고 있다. 미래엔은 지분 19.6%를 보유한 최대주주고, 전북도시가스는 10.4%로 2대 주주 자리를 꿰차고 있다. '김 회장→미래엔·전북도시가스→그룹 계열사'로 이어지는 지배구조가 구축돼 있는 셈이다.

김 회장은 지배력 강화를 위한 '히든카드'도 갖고 있다. 미래엔과 전북도시가스 간 상호출자 고리가 바로 그것이다. 미래엔은 전북도시가스의 최대주주(21.41%)다. 전북도시가스 또한 미래엔 지분을 17.9%나 갖고 있다. 김 회장 입장에서는 두 그룹사를 사실상 한 몸처럼 다룰 수 있다는 점에서 그룹 장악력을 극대화할 수 있다.

상호출자 기반 아래 김 회장은 다양한 신규 투자에 나섰다. 2000년대부터 활발하게 진행된 에너지사업 확장이 대표적이다. 2003년 미래엔그룹은 두 계열사를 앞세워 '미래엔서해에너지(옛 한보에너지 도시가스 부문)'를 인수했다. 수 백억원 대 인수자금 역시 대부분 책임졌다. 실제 양 사의 미래엔서해에너지 지분율을 합치면 93%가 넘었다.

미래엔서해에너지는 그룹 편입 후 충남 서북부지역에 대한 도시가스 보급을 맡으면서 단기간 턴어라운드에 성공했다. 인수 당시 500억원도 채 안됐던 매출액은 5년만에 2600억원으로 커졌다. 순이익 역시 매년 100억원가량 쌓였다.

곳간이 가득차자 김 회장과 미래엔그룹은 2009년 들어 상호출자를 넘어 순환출자 고리를 만들었다. 당시 전북도시가스는 미래엔 지분 9.9%를 미래엔서해에너지에 넘겼다. 그 결과 '미래엔→전북도시가스→미래엔서해에너지→미래엔'으로 이어지는 순환출자 구조가 구축됐다.

이 거래가 단행된 이후 김 회장은 미래엔 대표이사에 오르며 그룹 적통 후계자로 공식 낙점됐다. 단순히 그룹 회장 직함 뿐만 아니라 지배구조 측면에서도 실질적인 장악력을 더욱 단단하게 다졌다는 분석이다. 김 회장은 상호-순환출자 고리의 최정점에 서서 지분 연결고리를 통해 의결권을 극대화시킬 수 있었다.

과거 대기업들이 정부 규제 전 상호-순환고리를 적극적으로 활용했던 것도 바로 이런 효과 때문이다. 미래엔그룹의 경우, 자산 5조원 미만의 중견그룹이어서 신규 순환출자 고리를 만드는 것이 가능했던 것으로 분석된다.

순환 출자 고리로 묶인 3개 계열사는 2011년 '미래엔인천에너지(옛 인천 논현 집단에너지)'까지 사들였다. 미래엔인천에너지는 인천광역시 남동구 논현지구 일대 4만여 세대에 지역 냉난방을 공급하는 집단에너지 사업자다.

미래엔서해도시가스가 가장 많은 52%의 출자금을 책임졌고, 전북도시가스와 미래엔도 각각 32%, 16%의 자본금을 태웠다. 결과적으로 미래엔과 전북도시가스에서 시작된 그룹 출자 고리가 미래엔서해에너지를 거쳐 미래엔인천에너지까지 확장된 형국이다. 물론 여전히 지배구조 꼭대기에는 김 회장이 서 있다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

관련기사

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

-

- "포스코와 철강·2차전지 자동화 로봇사업 확대"

- [제약바이오 맨파워 분석]1세대 바이오텍 숙명 '승계', 리가켐바이오의 '후계양성'

- [K-바이오 클러스터 기행|대전]빅파마 찜한 바이오 다 모였다 '산·학·연' 집결 경쟁력

- [이스트소프트는 지금]SW에서 AI로 체질개선, 핵심은 '시니어 케어'

- [코스닥 코스메틱 리뉴얼]'2차전지·신재생·건설' 신사업 행렬, 돌파구 찾을까

- '비상장사' 네이처리퍼블릭, CB발행 선택 까닭은

- [바이어 人사이드]고물가·왕서방 '이중고' 유통가, 품질·가격 잡기 '사활'

- [전환기 맞은 CJ올리브영]점포 자연 증가 '생태계 구축', 온라인까지 확장

- 오리온, 배당정책 '개별→연결' 실익 따져보니

- 삼성물산 패션, '메종키츠네 골프' 1년 반 만 철수