수장 바뀐 우리PE, 1년간 체질개선 큰 변화 김경우 대표 "옛 영광 되찾겠다"…왕성한 투자 예고

한희연 기자공개 2019-05-27 07:57:11

이 기사는 2019년 05월 23일 16시45분 thebell에 표출된 기사입니다

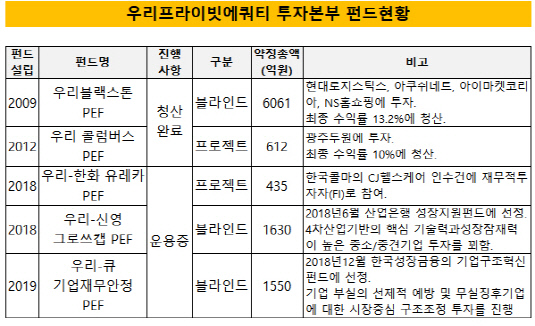

7년의 공백을 깨고 블라인드펀드를 만든 데 이어, 펀드 조성 후 5개월 만에 첫 투자를 성사시켰다. 지난 몇년간의 공백을 빠르게 채우려는 듯 펀딩과 투자 부문에서 발빠르게 움직이며 확 달라진 회사 분위기를 행동으로 전하는 곳이 있다. 바로 우리프라이빗에쿼티(우리 PE)다.지난해 초 까지만 해도 업계 내에서 우리 PE에 대해 물으면 '아직 운영을 하고 있긴 하냐'고 되물을 정도로 존재감이 미약했다. 지난 2011년 6000억원 규모로 결성된 우리블랙스톤 펀드 청산을 성공리에 마치고 최종 수익률 13.2%로 '명가'로 불리우던 우리 PE였지만 지주 해체 등 외부요인에 휩쓸려 지난 5년 정도 암흑기를 보냈다.

◇ 김경우 대표 부임후 1년 …활발한 펀딩·투자 "하면 된다" 분위기 살아나

|

김 대표 영입 후 약 1년이 지난 우리 PE는 완전히 다른 회사로 탈바꿈 했다. 그 동안 우리 PE는 블라인드펀드 두개와 프로젝트펀드 한개를 결성했다. 또 다른 프로젝트 펀드 한개도 현재 결성중에 있다. 새로 결성한 블라인드펀드의 첫 투자건도 최근 성사됐다. 자산운용본부 쪽은 해외 부문 투자 확대로 약정액 기준 8000억원 이상의 펀드를 굴리는 조직으로 커졌다.

김 대표는 지난 1년 간 가장 큰 변화로 직원들의 분위기를 꼽는다. 회사가 장기간 침체된 상황에서 사기가 많이 떨어졌었는데 펀드 결성과 투자 등이 성사되면서 '하면 된다'는 공감대가 형성됐다는 것이 김 대표의 설명이다.

김 대표는 "인력도 많이 바뀌고 이에 따라 문화도 변하면서 이전의 의기소침함은 온데간데 없어지고 해보자는 의지가 충만한 상태"라며 "PE 업이라는 게 1년 단위의 평가보다는 장기적인 레이스가 중요한데 직원 마인드 변화는 그런 의미에서 매우 중요하다"고 설명했다.

외부 평가도 많이 바뀌었다. 우리 PE는 연이은 펀드 결성과 투자성사 등으로 '회사가 아직 건재하고, 열심히 뛰고 있다'는 시그널을 시장에 주고 있다. 단적인 예로 리쿠르팅에 있어 이런 시그널은 효과를 발휘하고 있다. 최근들어 인력 영입과 관련 우리 PE의 문을 두드리는 수요가 많아졌다 것. 1년 전과 180도 달라진 현상이다.

◇ 성과보수체계 개편·우수인력 영입으로 재건 기틀 마련

우리 PE 재건을 꾀하며 김 대표가 공들인 것은 결국 '사람에 대한 투자 확대'다. PE업은 사람 비지니스라는 신념에 따른 것이다. 좋은 인력을 많이 확보해야 성과도 많이 나온다는 가장 기본적인 생각이 밑바탕에 자리잡고 있었다.

부임 후 가장 먼저 한 일이 2017년 청산된 펀드에 대한 성과보수(캐리) 지급이었다. 두자리수 수익률을 기록하며 청산한 우리블랙스톤 펀드는 김 대표 부임 전까지만 해도 여러 내외부의 사정으로 캐리 지급이 지연되고 있었다.

기존 펀드의 성과급 지급을 정리한 김대표가 다음에 착수한 것은 보수체계 개편이다. 직원들이 운용성과에 따라 보수를 더 많이 받을 수 있도록 체제를 바꿨다. 구체적으로 성과보수(캐리)를 나누는 데 있어 개인과 회사간의 배분 비율을 조정했다. 5:5 정도로 비율이 조정됐는데 여기에는 모회사인 우리은행의 통 큰 양보가 뒷받침됐다. 이는 최근 기관투자자들이 펀드를 평가할 때 운용인력에 대한 동기부여가 얼마나 합리적으로 구비돼 있는지를 중요 항목으로 삼는다는 것을 감안한 조치다.

인력에 대한 동기부여와 동시에 우수인력 영입에도 공을 들였다. 특히 이전 우리블랙스톤의 주역들을 다시 불러모으는데 주력했다. 우리블랙스톤 펀드의 경우 핵심 운용인력 6명이 모두 우리PE 소속이었는데 이들 대부분이 외부로 이직해 있는 상태였다. 김 대표는 이들을 적극적으로 재영입, 우리블랙스톤 운용 인력 가운데 네 명을 다시 우리PE로 끌어들였다.

지난해 8월 영입된 이병헌 투자본부장이 대표적인 재영입 인사다. 이 본부장은 과거 우리블랙스톤 펀드의 핵심 운용인력이었지만 이후 CJ대한통운으로 옮겨 M&A 실무를 담당했다. 이전에는 아모레퍼시픽에서 근무한 경력도 있어 기업과 PE 투자부문에서 두루 경험을 쌓았다. 또 우리블랙스톤에서 실무를 맡았던 곽우준 이사도 재영입에 성공했다. 구조조정 전문PE에서 박태진 부장도 영입해 기업구조혁신펀드 운용에 앞서 기반을 만들었다.

PE 부문 외 부동산과 인프라 등 투자를 담당하는 자산운용본부도 강화를 꾀했다. 올초 원정호 자산운용본부장을 영입했는데 원 본부장은 산업은행과 다이와증권, BOA메릴린치 등을 거쳐 직전에는 국민연금에서 대체투자를 담당했다.

기존 국내 투자에만 치중했던 자산운용본부는 지난해 8월 첫 해외투자를 시작해 미국 1위 항만 터미널 운용사 투자, 홍콩소재 고급주택 투자, 일본 비즈니스 호텔 투자 등 영역을 확장하고 있다. 올해에는 2000억원 규모의 사모부채펀드(PDF)와 2000억원 규모의 글로벌에너지인프라펀드 설정 등을 통해 활동영역을 더욱 넓힐 예정이다.

◇ 해외 접목된 투자처 주목…하반기 기결성 펀드 소진에 주력

김 대표는 지금까지의 경력 대부분을 외국계 기업에서 쌓았다. 첫 직장은 P&G였다. 이후 코카콜라, GE캐피탈을 거쳐 와튼스쿨에서 MBA를 받은 후에는 JP모간, 노무라증권 등에서 경력을 쌓았다. 사회생활 대부분을 외국계에서 하다보니 자연스럽게 글로벌 감각을 익힐 수 있었다.

이를 바탕으로 해 우리 PE의 투자 컨셉도 일정부분 아웃바운드에 초첨을 둘 예정이다. 김 대표는 "한국은 기본적으로 소규모 개방 경제라 국내에만 갇혀있는 투자로는 잠재력을 찾김 힘들다"며 "기존의 시장 질서를 깨뜨리면서도 새로운 밸류를 창출 할 수 있는 사업에 많은 매력을 느끼고 있다"고 설명했다.

김 대표 부임 후 결성이 완료된 블라인드 펀드는 '우리-신영 그로쓰캡 제1호 PEF(신영증권PE와 공동GP)', '우리-큐 기업재무안정 PEF(큐캐피탈과 공동GP)' 등 두 개다. 각각 1630억원, 1550억원 규모다. 7년 만에 블라인드 문호를 열었으니 남은 하반기에는 이들 펀드의 소진에 심혈을 기울일 계획이다. 이미 포커스미디어코리아로 투자의 포문을 연 상태라 내부적으로 분위기는 상당히 좋다는 설명이다.

하반기 투자활동에 매진한 후 내년에는 좀 더 규모가 큰 블라인드펀드를 만드는 방안도 고려하고 있다. 아무래도 우리은행이라는 든든한 모기업을 기반으로 하다보니 중소형 딜에만 치중하기보다는 대형 딜에도 도전할 만한 여력이 있다는 평가다. 이미 우리블랙스톤 펀드(6000억원)으로 5000억원 이상 대형 펀드 운용경험이 있어 자신이 있다고 김 대표는 강조했다. 이 같은 계획은 올해 하반기 트랙레코드 쌓기에 더욱 매진할 유인으로 작용할 것으로 보고 있다.

김 대표는 "현재 운용인력이 투자본부와 자산운용본부를 합해 열 네 명 정도 되는데 이 정도면 작은 하우스는 아니다"라며 "지난 1년간 내외부 평가를 개선하며 회사 정상화 과정에 매진했는데, 회사가 어느 정도 안정을 찾은 만큼 앞으로는 좀더 할 수 있는 일이 좀더 많아질 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

|

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

관련기사

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

-

- [김화진칼럼]영국 RBS

- '환경 변화 고려' CJ제일제당, 그린바이오사업 계속 키운다

- [DN솔루션즈 IPO]고심끝 상장 철회…비우호적 시장 환경에 '결단'

- [i-point]신테카바이오, ‘2025 글로벌 IP 스타기업’ 선정

- [i-point]채비, 서울시 전기버스 충전 인프라 확대 사업자 선정

- [영상/Red & Blue]현대엘리베이터 '주주환원, 리포트, 실적' 삼박자

- 기지개 켜는 인성정보의 '헬스케어'

- [i-point]인텔리안테크, 정부 저궤도 위성통신망 구축 '핵심'

- [NHN 리빌딩]'아픈 손가락' 콘텐츠, 더디지만 잠재력 확신

- [영상]‘메타가 탐낸’ 퓨리오사AI의 백준호 대표에게 들었다…회사의 향후 계획은