[저축은행 오너십 해부]모아저축, 위기에도 굳건했던 책임 경영의 힘①김상고 회장, IMF 거치며 경영 일선으로…정상화 진두지휘

이기욱 기자공개 2023-03-20 08:14:58

[편집자주]

길었던 저축은행업계의 호황기가 종료되는 모습이다. 지난해부터 많은 저축은행들이 금리인상, 가계대출 총량 규제, 법정 최고금리 등의 악재로 인해 실적 부진을 겪었다. 경기침체 국면에서 부실 채권 발생의 위험도 커지고 있다. 상대적으로 규모가 작은 중소형 저축은행들에게 위기는 더욱 강하게 다가올 전망이다. 중소형 저축은행들의 지배구조 현황과 대주주의 자금 지원 여력, 가능성 등을 살펴보고 이들의 위기 대응 능력을 가늠해본다.

이 기사는 2023년 03월 14일 07시49분 thebell에 표출된 기사입니다

모아저축은행은 중대형 저축은행들 중에서는 드물게 개인 소유의 회사로 남아 있는 곳이다. 타 대형 저축은행들은 외환위기, 저축은행 사태 등을 거치며 일본계 또는 대부업 계열, 사모펀드 계열로 넘어 갔으나 모아저축은행은 동일한 지배구조를 오랜 기간 유지하고 있다.모아저축은행 역시 이들과 마찬가지로 대외적인 변수에 위기를 겪었으나 그때마다 대주주인 김상고 회장의 책임경영이 빛을 발했다. 김 회장은 필요시 유상증자를 통해 자본을 지원하거나 배당 규모를 줄이면서 모아저축은행의 안정적인 성장을 이끌어 왔다.

◇자산규모 업계 9위…회장 및 특수관계인 지분 90% 이상

모아저축은행은 지난해 3분기말 기준 자산규모 업계 9위에 해당하는 저축은행이다. 자산 총액은 3조3481억원으로 상상인저축은행(3조4208억원)과 1000억원 가량 차이가 난다. 10위 신한저축은행(3조769억원)보다는 자산이 약 2700억원 많다.

규모에 비해 모아저축은행의 지분구조는 단순한 편이다. 김상고 모아저축은행 회장이 67.77%로 가장 많은 지분을 보유하고 있으며 장녀 김도희씨를 비롯한 김 회장의 특수관계인이 총 91.56%의 지분을 갖고 있다. 김 회장의 개인회사 주호물산이 보유한 지분 3.23%까지 합하면 지분율은 94.79%까지 높아진다.

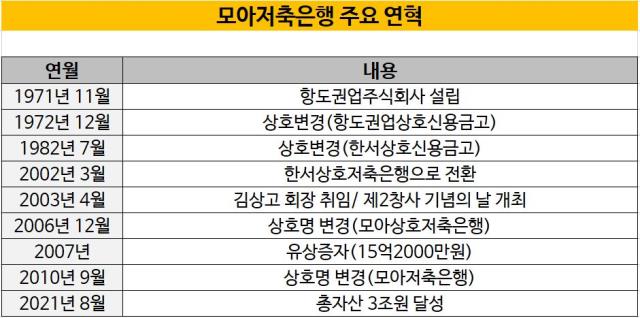

이러한 지분구조가 만들어진 시기는 2000년대 초반이다. 모아저축은행의 시작은 1971년 11월 설립된 항도권업주식회사다. 이듬해 항도권업은 항도권업상호신용금고로 상호를 변경했으며 1982년과 2002년 각각 한서상호신용금고와 한서상호저축은행으로 이름을 다시 바꿨다. 2002년 6월말 기준 자본금은 155억원, 총 자산은 3369억원을 기록했다.

당시까지만 해도 김상고 회장의 지분율은 39.9%에 불과했고 또 다른 주요 주주 김성배씨(32.95%)와 기타 주주(27.15%)들이 지분을 나눠갖고 있었다. 최대 주주의 위치에는 있었지만 지금과 같은 확고한 지배력을 행사하지는 못하던 상태였다.

그러던 중 IMF 외환위기를 겪으며 모아저축은행의 경영 실적이 급격히 악화됐고 김 회장은 경영정상화를 위한 결단을 내렸다. 2001년도 회계연도(2000년 7월~2001년 6월) 기준 모아저축은행의 순익은 -44억원을 기록했으며 전년도에도 50억원 순손실을 기록했다.

김 회장은 김성배씨와 기타 주주들의 지분을 흡수하며 지금과 비슷한 단일 최대 주주 체제를 구축했고 경영 일선에 본격적으로 나서기 시작했다. 2003년 김 회장의 지분율은 67.45%로 높아졌고 주호물산의 지분도 12.56%로 확대됐다.

2003년 4월 김 회장은 회장직에 전격 취임했으며 ‘한서저축은행 제2창사 기념의 날’도 개최하며 새로운 출발을 알렸다. 2006년 12월에는 상호명을 모아상호저축은행으로 변경했다. 2007년에는 한 차례 증자를 실시해 자본금을 170억원으로 늘렸고 그 과정에서 김 회장 및 특수관계자의 지분율도 88.13%에서 90.41%로 높아졌다.

2010년에는 모아저축은행으로 상호명을 변경했고 2018년 김성대 대표이사를 선임하며 현재의 각자 대표이사 체제를 만들었다. 김 회장은 김 대표 선임 이후에도 지금까지 경영진에 이름을 올리며 오너 책임 경영을 실천 중이다.

◇저축은행 사태에도 순익 빠르게 회복…유연한 배당 정책 ‘눈길’

김 회장의 지배 아래 모아저축은행은 빠르게 위기를 극복해 나갔다. 실적은 2001년 44억원 당기순손실에서 2002년 56억원 순이익으로 흑자 전환했으며 2003년과 2004년에도 각각 40억원, 41억원으로 흑자를 이어나갔다.

김 회장의 책임 경영이 가장 빛을 발했을 때는 2010년대 초반 저축은행 사태다. 당시 업계 상위권 대형 저축은행들이 모두 부실에 시달렸을 때도 모아저축은행은 안정적으로 순익을 창출해냈다.

회계연도 기준 2010년 142억원이었던 모아저축은해의 당기순이익은 2011년 80억원으로 줄어들었지만 이듬해 111억원으로 다시 늘어났다. 2013년 일시적으로 121억원 당기순손실을 기록했지만 2014년과 2015년 각각 78억원, 173억원 순익을 거두며 곧장 회복했다. 고위험 고수익 상품에 욕심 내지 않고 안정적인 성장을 중시하는 김 회장의 경영 철학이 생존의 비결로 평가된다.

2015년 6월말 기준 모아저축은행 전체 대출 잔액(1조1380억원) 중 PF대출(1738억원)이 차지하는 비중은 15.3% 수준이었으며 부동산 및 임대업(1206억원)을 합쳐도 25.9% 정도에 그쳤다. 부동산 관련 대출 한도 규제(30%)가 본격적으로 적용되기 전부터 위험 관리를 해온 셈이다.

상황에 맞게 유연하게 변화하는 배당 정책도 눈에 띈다. 김 회장은 모아저축은행의 경영이 정상화되기 시작한 2004년부터 매년 꾸준히 배당을 시행해왔다. 하지만 2010년부터 2013년까지 4년 동안은 업황 악화 등을 고려해 배당을 거의 실시하지 않았다. 2011년 한 차례 실시한 배당도 대주주를 제외한 소액 주주들만을 대상으로 이뤄졌다. 당시 배당 총액도 6400만원 수준에 불과했다.

김 회장은 올해 이와 유사하게 보수적인 경영 방식을 택할 것으로 예상된다. 코로나19 확산과 함께 늘어난 유동성에 힘입어 모아저축은행은 최근 수년 동안 호실적을 거뒀다. 늘어나는 실적과 함께 배당규모도 확대해왔지만 올해에는 다시 축소하는 모습을 보이고 있다.

2019년 360억원이었던 모아저축은행의 당기순이익은 2020년과 2021년 498억원, 632억원으로 늘어났다. 배당금은 2019년 77억원에서 2020년 153억원으로 두 배 가량 늘어났고 2021년에도 85억원 규모의 결산 배당을 실시했다. 하지만 지난해 3분기 기준 실적은 296억원으로 전년 동기(526억원) 대비 43.7% 줄어들었고 배당액도 40% 줄어든 51억원을 기록했다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >

관련기사

best clicks

최신뉴스 in 전체기사

-

- [NPL 자금조달 리포트]대신F&I, 공격적 투자에 단기조달 확대…NPL 매입 '적기 대응'

- [교보생명 SBI저축 인수]1위 저축은행 PBR 0.95배, 상상인그룹은 '난색'

- [Policy Radar]금융당국, SKT 사태 '비상대응본부' 구성

- [은행경영분석]농협금융, 예대업 약화…낮아진 비은행 기여도 '설상가상'

- [여전사경영분석]우리금융캐피탈, 대손비용 부담 확대로 실적 개선 제동

- [금융 人사이드]캠코 사장 단독후보에 정정훈 전 세제실장…'자본확충' 첫 시험대

- [은행경영분석]제주은행, 90% 넘는 지역 의존도…가파른 연체율 상승세

- [은행경영분석]BNK금융, 건전성 지표 저하 '밸류업 복병' 부상

- [금융사 KPI 점검/하나은행]본사 정책 평가 강화, '건전성·손님만족' 항목 힘줬다

- [Policy Radar]보험업법 규제 기준 킥스비율 130%로 낮아진다

이기욱 기자의 다른 기사 보기

-

- 카카오헬스, 300억 유증의 의미 '그룹 신성장' 위상 굳히기

- [바이오 스톡 오해와 진실]보로노이 'VRN11' 임상 데이터 이견, 핵심은 약 없는 'C797S'

- [제약사 개발비 자산화 점검]JW중외제약, 빈혈 치료제는 지연…기대되는 '통풍 신약'

- 제테마, 필러 중국서 '첫 발'…차별화는 '안전성·고급화'

- [제약사 개발비 자산화 점검]신약 안보는 동국제약, 제네릭 잇는 '의료기기' 사업

- 존재감 키우는 에이아이트릭스, 시장 데뷔 2년 '100억' 매출

- 롯데바이오, 솔루플렉스 무기 갖춘 ADC '첫 수주' 결실

- [차바이오텍 유상증자 용처 분석]'차헬스' 1순위 배경, 지연된 병동 신축 '2600억' 상환 압박

- [제약사 개발비 자산화 점검]녹십자, 600억 알리글로 상각 시작…공백 메울 넥스트 부재

- 일반상장 타깃 덱스레보, '액상 PCL' 국내 진출 준비 '분주'